PROJET

UN NOUVEAU BÂTIMENT DE RECHERCHE

Un projet de restructuration et de reconstruction

La Ville de Paris a initié en 2012 un projet de rénovation et de restructuration pour renforcer l’attrait et la compétitivité de l’école au niveau national et international. La ville de Paris a lancé un concours international d’architecture remporté par l’architecte Anne Démians en 2013.

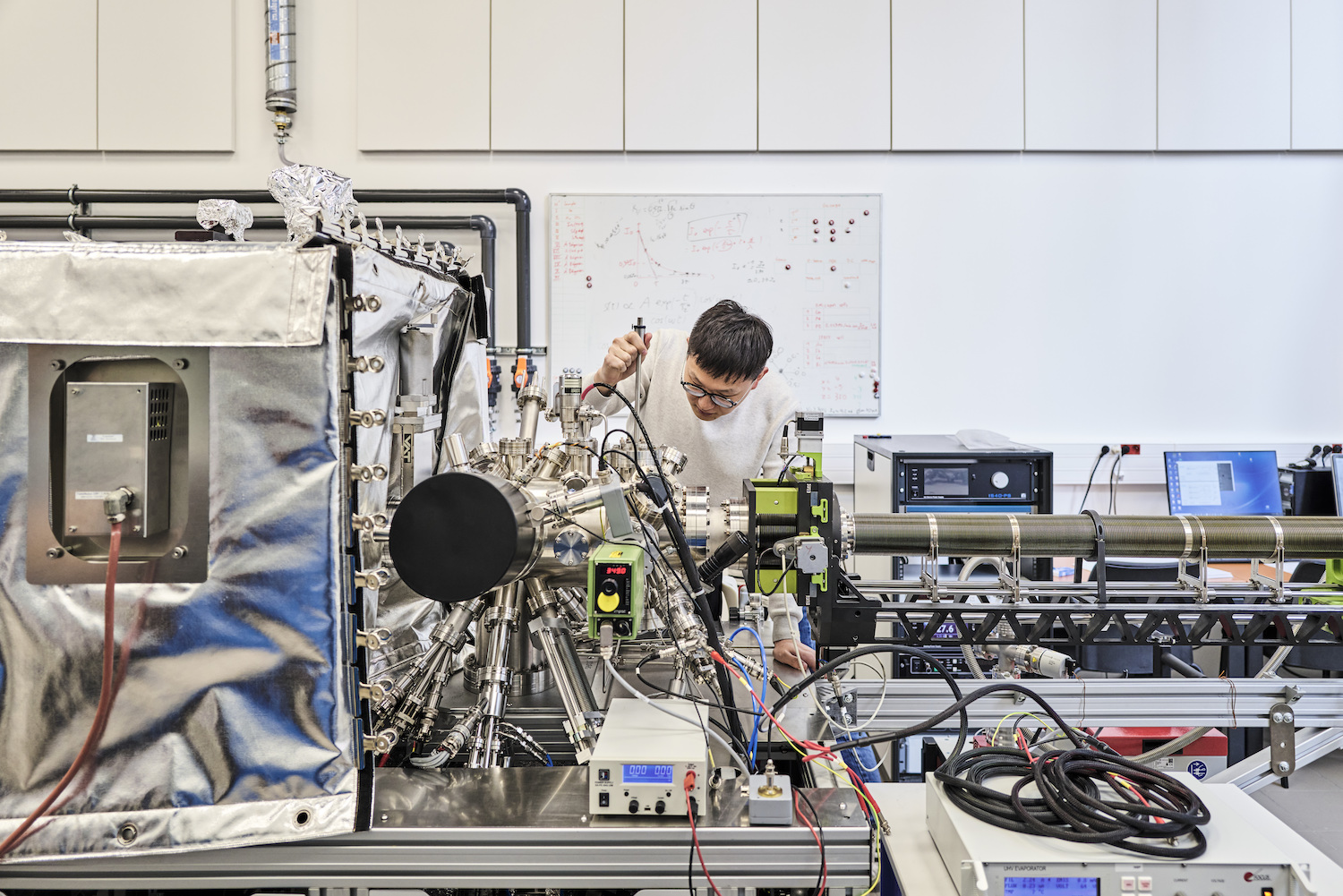

L’enjeu de ce nouveau projet est d’augmenter la surface de l’école pour fournir aux chercheurs et aux étudiants des laboratoires évolutifs, toujours à la pointe de la modernité, adaptables aux besoins multiples des 300 chercheurs et enseignants chercheurs et des 200 doctorants. Les travaux se déroulent en site occupé et l’entreprise chargée de réaliser ces projets, comprenant les phases 1 et 2, est Dumez-Île-de-France, une filiale de VINCI Construction.

Nous sommes en train de bâtir l’ESPCI Paris – PSL pour les 50 prochaines années et de l’aligner sur les standards des meilleurs centres de recherche internationaux actuels.

Vincent Croquette, directeur de l’école

L’objectif premier est d’unifier et de rendre plus fonctionnel l’ensemble immobilier de l’ESPCI Paris –PSL en construisant un bâtiment unique, qui dispose de laboratoires de recherche de premier plan répondant aux normes de sécurité actuelles.

En regroupant chercheurs et élèves dans des installations ultra-modernes, ce projet contribue à créer un environnement propice aux échanges et à l’innovation.

La construction du nouveau bâtiment prend en compte les impératifs sociétaux contemporains tels que le développement durable, l’accessibilité à tous, tout en préservant le riche patrimoine de l’école, s’intégrant harmonieusement dans le tissu historique du Quartier Latin.

Un peu d’histoire …

La Ville de Paris crée l’École de Physique Chimie en 1882. Le 20 décembre, le conseil municipal de Paris lui fait accéder au statut de Grande École. Elle devient alors l’École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la ville de Paris et prend le nom d’ESPCI, en 1948.

Former des ingénieurs de haut niveau en physique et en chimie capables de répondre

aux besoins d’une industrie française en plein essor à l’époque.

Elle devient rapidement le point de rencontre de scientifiques de haut niveau, avec de grands noms comme Pierre et Marie Curie, Georges Urbain, André-Louis Debierne ou encore Pierre-Gilles de Gennes. Pour faire évoluer sa pluridisciplinarité, l’école ouvre une troisième branche en 1994 au sein de son cursus commun : la biologie

HISTORIQUE

Du projet de construction

Deux réflexions urbanistiques cohabitent sur la place des universités dans les villes : le retour au coeur des villes illustré au niveau international par la construction du Cornell NYC Tech sur l’île Roosevelt, et parallèlement le regroupement d’universités hors des villes, sur des campus, initié à la fin des années 1960 et illustré récemment en France par le campus Paris-Saclay.

La conservation exceptionnelle de l’implantation historique de l’ESPCI Paris – PSL au coeur de la ville, par sa singularité, son histoire, a été la piste retenue comme cadre du projet contemporain : étudiants et chercheurs resteront au centre du quartier latin. La recherche scientifique française continue de rayonner depuis la montagne Sainte-Geneviève.

LE PROJET, LANCÉ PAR LA VILLE DE PARIS, VISE À RENDRE L’ÉCOLE ENCORE PLUS ATTRACTIVE AU SEIN DU PÔLE DE RECHERCHE DE LA MONTAGNE SAINTE-GENEVIÈVE ET DAVANTAGE COMPÉTITIVE AU NIVEAU INTERNATIONAL.

Il offre des espaces techniques et d’enseignement permettant d’accueillir dans les meilleures conditions les chercheurs et les étudiants. Mais aussi de tisser de nouveaux partenariats académiques et industriels afin de mettre en commun les ressources nécessaires pour relever les défis de demain.

Ce projet représente pour la Ville son plus important investissement en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche sur les deux dernières mandatures. Il est l’incarnation de l’idée d’une « Ville Campus », capable d’accueillir dans les meilleures conditions, étudiants, enseignants et chercheurs, grâce à des politiques de maintien et développement des lieux d’enseignement et de recherche, ou de création de logements étudiants et chercheurs. Ce modèle permet une concentration de talents et de compétences, dont les échanges sont facilités grâce à cette proximité géographique.

CARACTÉRISTIQUES ARCHITECTURALES

Les grands principes architecturaux

L’enjeu du concours international, lancé par la Ville de Paris, était d’augmenter la surface de l’école pour lui donner des espaces à la hauteur de son prestige à l’international, de rendre ses locaux évolutifs et adaptables et libérer des bâtiments pour une valorisation future..

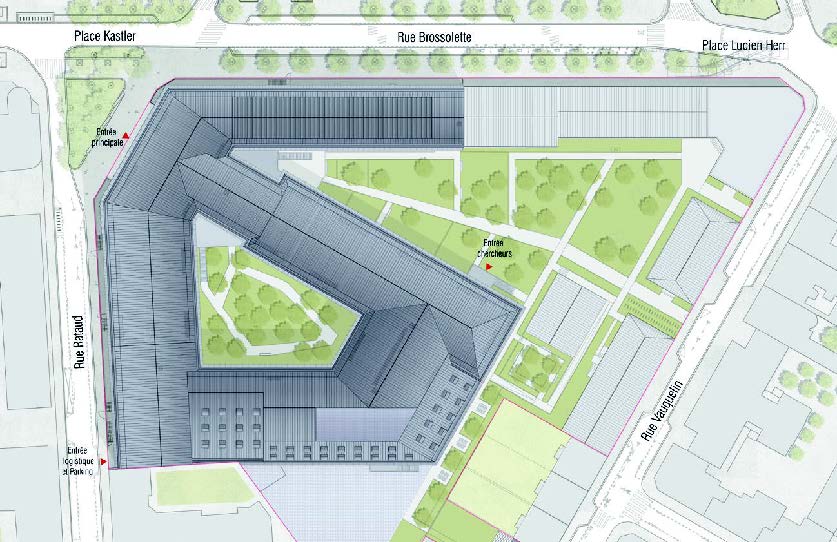

La recomposition urbaine et paysagère de l’îlot

Pour Anne Démians, « le projet cherche à se fondre dans les tracés et les gabarits voisins, en prolongeant les existants vers l’intérieur de l’îlot, dans un mouvement continu qui poursuit celui qui fut amorcé dans les années 1930. C’est l’assemblage de mémoires vives (façades de briques) et de réponses fonctionnelles de la forme retenue pour le projet. En tout état de cause, ce sera une architecture hybride qui assurera le passage entre un patrimoine et une modernité, une transition habile entre un plan de masse intégré dans le quartier et une expression forte de son architecture ».

LE TRACÉ DU PROJET SE DESSINE À PARTIR DES RUES PÉRIPHÉRIQUES À L’ÎLOT VERS L’INTÉRIEUR DU BLOC.

On peut l’imaginer à partir de la séquence qui démarre rue Pierre Brossolette (bâtiment 1930) et suivre l’alignement des rues Pierre Brossolette, Kastler et Rataud, pour conclure la poursuite sur l’intérieur de l’îlot, au droit de la Place Alfred Kastler pour former une spirale dynamique.

La connexion des immeubles le constituant, se faisant à l’articulation géographique des espaces d’entrée, ferme le tracé sur lui-même. Conduit d’abord pour regrouper les laboratoires et les espaces d’enseignement dans un dispositif de proximité et, par voie de conséquence, de convivialité, des espaces extérieurs, intérieurs à l’îlot, sont libérés en quantités suffisantes pour y créer un vrai jardin de 4 100 m² d’Espace Vert Protégé prévus au Plan Local d’Urbanisme de Paris.

L’architecture

C’est un socle mémoire, rougeoyant par ses briques qui sera conservé et que l’on découvrira d’abord en faisant le tour de l’îlot Brossolette. Les deux étages, les plus bas, surmontant eux-mêmes une assise continue de pierres meulières, posées en demi-décaissé, constituent le socle-mémoire d’un développé rythmé de portiques en aluminium larmé, assemblés de manière régulière. Les encadrements des baies, soulignés par un acier de couleur sombre, renforceront le dessin des ouvertures. Ces encadrements seront redécoupés par des châssis dont les verticales seront calées sur la géométrie des partitions intérieures et sur leur capacité à encaisser les changements de programmes et les recloisonnements futurs des laboratoires. Ces portiques se transposent en matière générique du projet. On les retrouvera sur tout le développé de la spirale. Ils seront accompagnés d’un dispositif de maintenance, une passerelle courte faisant le tour des façades sur rue.